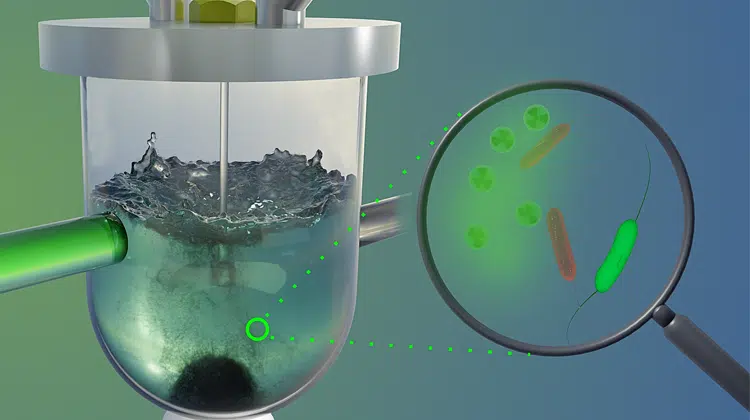

Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) ist es gelungen, uranhaltiges Wasser mittels magnetotaktischer Bakterien zu reinigen. Diese Bakterien binden Uran in der Zellwand und können aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften mittels Magneten leicht aus Wässern abgetrennt werden.

„Wir zielen mit unseren Untersuchungen auf mögliche industrielle Anwendungen im Bereich der mikrobiologischen Sanierung von Wässern, die insbesondere mit Schwermetallen kontaminiert sind, wie sie etwa in den ehemaligen Uranminen als Flutungswasser vorkommen“, erklärt Dr. Evelyn Krawczyk-Bärsch vom Institut für Ressourcenökologie am HZDR. „Für dieses Projekt haben wir uns Hilfe bei einer ganz besonderen Gruppe von Lebewesen geholt: bei den magnetotaktischen Bakterien“, fügt ihr Kollege Dr. Johannes Raff hinzu und ergänzt: „Aufgrund ihres Aufbaus sind sie geradezu prädestiniert für eine solche Aufgabe.“

Eine Besonderheit unterscheidet sie von anderen Bakterien

Magnetotaktische Bakterien bilden nanoskopisch kleine Magnetitkristalle in ihrem Zellinneren. Sie sind wie auf einer Perlenschnur aufgereiht und von so perfekter Gestalt, dass sie der Mensch auf synthetischem Wege zurzeit nicht kopieren könnte. Die einzelnen magnetischen Kristalle sind jeweils umgeben von einer schützenden Membran. Kristalle und Membran bilden die sogenannten Magnetosome. Mit deren Hilfe richten sich die Bakterien entlang des Erdmagnetfeldes aus. So orientieren sie sich in ihrem Lebensraum – das macht sie zugänglich für einfache Trennprozesse.

Sie sind fast überall in wässriger Umgebung verbreitet, vom Süß- bis hin zum Salzwasser, auch dort, wo es nur wenige Nährstoffe gibt. Der Mikrobiologe Dr. Christopher Lefèvre hat sie sogar in den heißen Quellen Nevadas gefunden. Von ihm und seinem Kollegen Dr. Damien Faivre vom französischen Forschungszentrum für Kernenergie, dem Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien (CEA), haben die Rossendorfer ihren Bakterienstamm bekommen, und dazu gleich noch fachkundige Tipps, wie sie sich am besten halten lassen. Denn trotz ihres häufigen Vorkommens gilt es, bei ihrer Kultivierung einiges zu beachten.

Magnetotaktische Bakterien: Stabile Schwermetall-Sammler in lebensfeindlicher Umgebung

Magnetotaktische Bakterien sind bei neutralen pH-Werten selbst bei höheren Uran-Konzentrationen in wässrigen Lösungen lebensfähig. Sie bauen das aufgenommene Uran über einen weiten pH-Bereich fast ausschließlich in ihrer Zellwand ein. Das sind ausgezeichnete Grundlagen, um mit den Bedingungen zurechtzukommen, wie sie in bergbaurelevanten Wässern vorkommen. Dabei gelangt kein Uran ins Zellinnere, es wird auch nicht von den Magnetosomen gebunden.

Es war vorher schon bekannt, dass unterschiedliche Bakterientypen Schwermetalle in ihrer Zellwand binden, obwohl diese ganz unterschiedlich aufgebaut sein können. Im Falle der magnetotaktischen Bakterien besteht die Zellwand aus einer nur vier Nanometer dünnen Peptidoglykan-Schicht, einem aus Zuckern und Aminosäuren zusammengesetzten Makromolekül, das Hauptbestandteil der Zellwände vieler Bakterien ist. Die Zellwand magnetotaktischer Bakterien wird durch eine äußere Membran abgeschlossen, die aus Zuckern und fettähnlichen Bestandteilen besteht: potenzielle Andockstellen für Uran.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei den magnetotaktischen Bakterien Peptidoglykan während der Aufnahme von Uran die Hauptrolle spielt. Diese Erkenntnis ist neu und war bei diesem Bakterientyp nicht zu erwarten“, berichtet Krawczyk-Bärsch. Es gelang dem Team sogar, drei konkrete Uran-Peptidoglykan-Spezies zu bestimmen und das Ergebnis mit Referenzproben zu bestätigen. Die neuen Erkenntnisse wurden erst durch eine Kombination von Mikroskopie und verschiedenen spektroskopischen Techniken möglich, wie sie weltweit nur selten zur Verfügung steht. „So konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung am HZDR beispielsweise das Elektronenstrahl-Mikroskop einsetzen. Die örtliche Konzentrierung unserer Institute am Standort und die Expertise unserer Kolleginnen und Kollegen sind ein großer Vorteil für unsere Arbeit“, resümiert Raff.

Bedeutung für die Sanierung kontaminierter Gewässer

Magnetotaktische Bakterien können aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften mittels Magneten leicht aus Wässern abgetrennt werden. „Dies ist auch im großen Stil in Form einer Behandlung direkt in oberflächennahen Gewässern oder über das Abpumpen des Wassers aus Untertage-Bergwerken und dem Weiterleiten in Pilotkläranlagen vorstellbar“, erläutert Krawczyk-Bärsch mit Blick auf die Entwicklung innovativer Sanierungsstrategien für kontaminiertes Wasser. Der Einsatz von magnetotaktischen Bakterien könnte eine wirksame Alternative zu teuren und konventionellen chemischen Behandlungen sein. Denn magnetotaktische Bakterien sind genügsam in der Haltung. Die Überführung anderer Biomasse-basierter Lösungen in die Praxis scheitert regelmäßig am Preis, der einem erhöhten Nährstoff- und Energiebedarf geschuldet ist.

Und noch ein weiteres Detail hat das Interesse der Forschenden an diesen Bakterien geweckt. Ihre Proteine sind in der Lage, zwei- und dreiwertiges Eisen so zu stabilisieren, dass die Synthese des in die Magnetosomen eingelagerten Magnetits gelingt. „Uns stellt sich deshalb besonders eine Frage: Wie werden diese Mikroorganismen mit Radionukliden verschiedener Oxidationsstufen wechselwirken? Wir denken da insbesondere an Plutonium“, erklärt Raff. Denn anders als bei Uran ist es denkbar, dass es aufgrund seiner chemischen Ähnlichkeit zu Eisen ähnliche Aufnahmewege in die Zelle nutzt. Wie beeinflusst dies das Wanderungsverhalten von Plutonium in der Natur und ließe sich auf diesem Wege auch Plutonium aus Abwässern entfernen? Das Thema ist deshalb ebenfalls relevant für die Endlagerforschung: Etwaige Ergebnisse könnten dann in die Sicherheitsabschätzung einfließen.

Originalpublikation:

E. Krawczyk-Bärsch, J. Ramtke, B. Drobot, K. Müller, R. Steudtner, S. Kluge, R. Hübner, J. Raff, Peptidoglycan as major binding motif for Uranium bioassociation on Magnetospirillum magneticum AMB-1 in contaminated waters, Journal of Hazardous Materials, 2022 (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129376 )